- 開発支援 $2,160

- 障がい者、貧しい人たちのための家 新築1軒

- 野菜畑を始める人への支援 10家族

- 牛銀行 →中止

- 障がい者、貧しい家族への少額ローン →中止

- 教育支援 $8,470

- 通学用自転車 15人

- 学用品(文房具、教材など) 30人

- 障がい者、貧しい家の児童・生徒への奨学金 30人

- 障がい者、貧しい家の児童・生徒へのお米による奨学金 5人

- 学校内の寮生への食費支援(2学校)

- 小学生の学習旅行費用 30人

- 村の生徒の町の学校までの引越費用 7人

- 車椅子支援 $5,198

- 車椅子 15人

- 車椅子(特殊)10人

- 松葉杖 2人

- 車椅子の修理 延べ71台

- 健康支援 $810

- お米の緊急支援 50㎏×15家族

- 地雷被害者への支援品 2人

- Light of Mercy Home 子どもの家 $1,000

※1~4:JSCシソポンへの支援

5:プノンペンにあるJSC運営子どもの家への支援

2023年 シソポンへのかんぼれん支援総額 $20,000

このうち、牛銀行と少額ローンのための予算$2,250は、カンボジア政府の方針により開発事業が途中で中止となったため、2024年の活動支援費へ繰越しされました。

JSCの2つの大きな変化

2023年のイエズス会サービス(JSC)シソポン事務所には2つの大きな変化がありました。

1.プロジェクトの減少

昨年の報告で触れた通り、カンボジア政府の方針でNGOは一切の収益事業が禁止となりました(NGOの支援は完全に無償でなければならない)。

JSCでは、これまで行っていた低利息で新しいことを始めるための資金を提供する農家への少額ローンや、雌牛を提供して将来、子牛を戻してもらう牛銀行を提供することができなくなりました。

そのため、JSCの活動は2023年より教育支援と車椅子提供に集中することになりました。

2.シソポン事務所はスタッフ2人の退職により3人体制に

これまで主に開発支援・車椅子支援をしていたバートさんと、主に教育支援をし、シソポン事務所責任者をしていたハムソックさんが昨年夏に退職されました。

そのため、JSCシソポン事務所のスタッフは責任者のビチェカさん、教育支援担当のキムさん、車椅子担当のリューさんの3人になっていました。

少人数になりましたが、3人でチームワーク良く、バイクを駆使して広い担当地域を駆け回り、支援を必要としている村の人々のために精一杯の活動をしてきたことが、2024年2月のスタディーツアーでシソポンに滞在した3日間に亘る説明や、実際に現地を案内してもらうことでよく分りました。

JSCの財政事情は厳しさが増していますが、2004年からシソポンの活動を支えてきたかんぼれんとして、引き続き、積極的に支援していきたいと思っています。

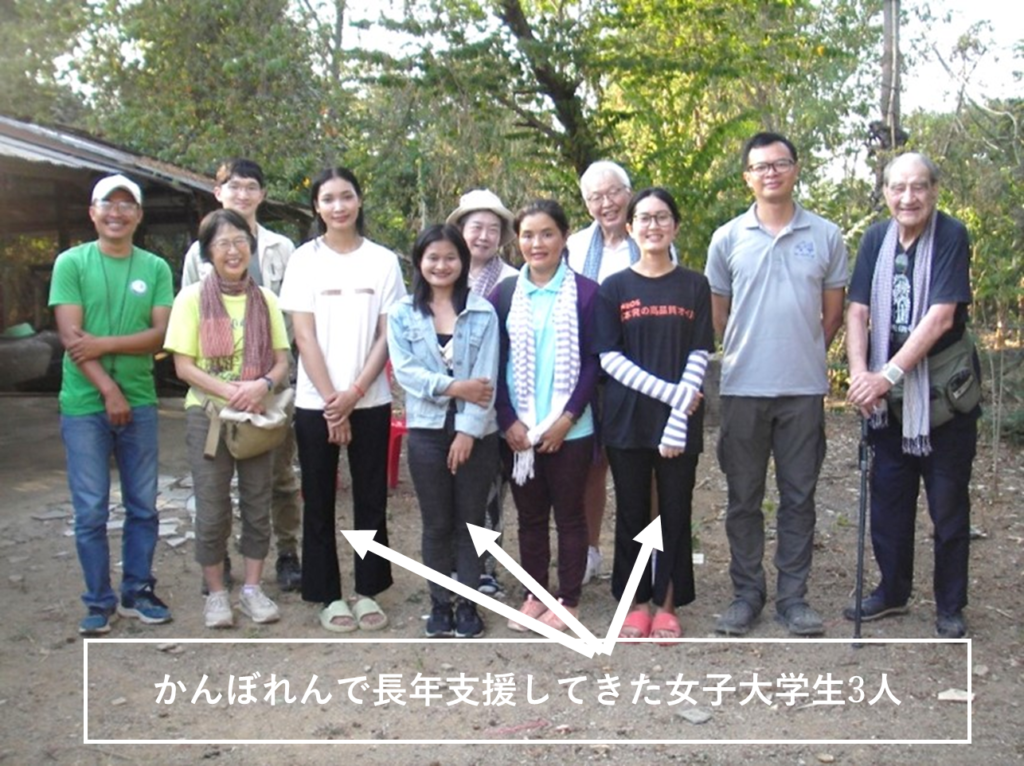

「教育支援の実り~3人の大学生に会って~」

毎年のスタディーツアーでは、時間が足りなくて、前年にかんぼれんが支援した新しいプロジェクトのうち、いくつかのものしか見学できません。

ときに、数年前の“あのプロジェクト”はどうなっているだろうか、と思うこともありますが、それ(自己満足かな?)ばかりにとらわれると、新しいプロジェクト、そしてその人々に会うことができなくなります。

それでも、2~3回、同じ地域あるいは同じ村で他の新プロジェクトを見学した折に、数年前にかんぼれんの支援でできた2つの小学校の校舎と、そのグラウンドに植えた木の成長を見ることができ、とても嬉しかったです。

そのような喜びをさらに感じたのは今年のスタディーツアーでした。

なぜかというと、今回は、前にできた建物あるいは成長した木を見たのではなく、かんぼれんの支援で、中学生の時に奨学金を受けて、今は大学生になっている、成長した3人に会うことができたからです。

3人の女子大学生

2016年に、非常に貧しい、あるいは親が障がい者である家族の子どもたち、女子3人・男子2人は、住んでいた村の小学校を卒業して、シソポンにあるイエズス会のザビエル・スクール中学校の入試に合格しました。

そして、シソポンのイエズス会サービスカンボジア(JSC)が推薦していたこの5人は、6年後に同高校を卒業して、大学にも合格できました。

男子の2人は、プノンペンの大学、私たちが会うことができた3人の女子は、シソポンの州立大学にそれぞれ進学しました。

しかし、彼らがザビエル学校に入学した時には、女子寮はまだできていませんでした。

村がだいぶ離れていて通学できない彼女たちのため、入学試験を受けるための交通費だけではなく、受かってからも、女子寮ができるまでの2年間の生活費を、かんぼれんは、シソポンのJSCと協力して、支援をし続けました。

現在、3人は2年生で、別のNGOから支援を受けて小さな家を借りて、一緒に住んでいます。

2人はクメール文学、もう1人は農学を専攻しています。

このうちの1人は、家族の事情によって、平日に仕事、土日に大学という制度で勉強を続けています。

教育支援の実り

教育支援にかかわるすべてのプロジェクトの実りを確かめるのは容易なことではありません。

しかし、今回のように、本人たちの成長、その家族とコミュニティへの影響を垣間見ることができて、新たな刺激になりました。

かんぼれん代表 ボネット ビセンテ

2024年6月ニュースレター第41号 巻頭言より

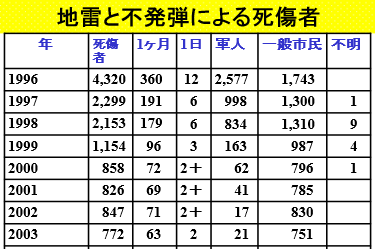

戦後に長く、何年も残る地雷と不発弾

ポルポト時代と内乱が終わってからも、地雷と不発弾の爆発事故による被害者は多くいました。

タイ国境近くのBanteay Mean Chey州シソポン周辺にも、戦後に長く、地雷と不発弾が数多く残っていました。

それを除去、あるいは爆破処理するために、HALO Trustという国際NGOとCMAC(カンボジア地雷アクションセンター)が活動していました。かんぼれんのスタディーツアーのときに、ほぼ毎年、HALO Trustの本部を訪れて、その活動についての報告を聞いています。

また、2010年のツアーの時には、CMACの活動場面を、直接に見ることができました。というのは、かんぼれんが始まった2003年に、減少したと言っても、地雷と不発弾による事故はまだ続いていました。

しかし当時は、その事故によって障がい者になった貧しい人たちのためにイエズス会サービスカンボジア(JSC)シソポンでの車椅子支援は、他のグループからの寄付で補っていましたので、かんぼれんからは必要な時だけ行いました。

地雷と不発弾の除去活動が進み、それによる事故はほとんどなくなっていましたが、コロナウイルス感染症によって、多くの人々が仕事を失い、ますます貧しくなって、生活のため、木材などを求めて、さらに森の奥の方に入ることが増えたようです。

そしてそこでまた、地雷と不発弾による事故が起こり、人々は障がいを背負わされるようになったのです。

私たちが出会った被害者

特に大人の場合、事故によって障がい者になり、仕事も何もできなくなった人は、絶望に陥ってしまうことがあります。

今年のツアーで、私たちは、そのような一人に会いました。両足を失って、車椅子でやっと家の奥から出てきた彼は、質問されてもほとんど答えません。働くために妻と子どもたちは、タイに行っていて、親の家にいる彼は、その親ともほとんど話をしないそうです。

彼と彼のような人々が新たに希望をもつように、JSCスタッフの皆さんは、寄り添っていろいろと方法を考えながら活動を続けています。私にとって、その活動を支援するための新たな、刺激となる出会いでした。

かんぼれん代表 ボネット ビセンテ

2024年12月ニュースレター第42号 巻頭言より

開発支援

2023年は、政府の方針により牛銀行や農業ローンのプロジェクトができなくなったため、家の支援と野菜畑を始める人への支援を行いました。

JSCシソポン事務所の支援で野菜作りを始めた家族

10メートル四方の畑に幾つもの畝があって空心菜や小松菜のような野菜が一面にできていて、奥さんが収穫しその野菜を売って一日3ドルくらいの収入になるそうです。

これまで野菜畑の支援などをしていきましたが、家族で食べることはできてもなかなか販売に至るほど栽培がうまくいくことはなく、スタディツアー参加者より、収入につながっている方にお会いしたのは初めてとのことでした。

教育支援

貧困が子どもの可能性を奪うことのないように

かんぼれんの活動は20年を超え、支援の中心は戦禍による直接的な被害よりも子どもたちの教育へと変わってきています。ここでは2023年の教育支援から4つのケースをご紹介します。

1)奨学金

お父さんを亡くしたHeng Lisaさん一家は、お母さんが家畜を飼って生計を立てています。家計は苦しく、2人の姉と2人の兄は学校を辞めてタイに働きに出ています。

それでも2人の生活は厳しく、食糧も学用品も十分に買えませんでした。

かんぼれんは校長先生から依頼され、Hengさんに毎月約$20の奨学金を支給し、彼女が中学への通学を続けられる手伝いを始めました。それ以来、出席率も成績も大きく向上して今も頑張っています。

2) 通学用自転車

Lo Srey Nyさんは、中学生になって7Km離れた中学校に通わなければならなくなりましたが、貧しい一家は通学用の自転車を買うことができませんでした。

今回も校長先生からの依頼を受け、かんぼれんは通学用の自転車を支援しました。

今は友達と一緒に、遅刻の心配なく意欲的に通学しています。

3) 学用品支援

Yet Ponleuさんは10歳の小学4年生です。

父母はタイの建築現場に出稼ぎに行っており、3人の兄妹と祖父母と暮らしていますが、家計は苦しく学用品を買う余裕がありません。

それでも無遅刻無欠席で勤勉なYetさんの支援を学校の先生から依頼され、かんぼれんは学用品セットを支給することにしました。

セットには、洋服、制服、リュック、ノート、ペン、鉛筆、定規、歯磨き、石鹸、シャンプーが入っています。

Yetさんは特にきちんとした洋服を手に入れられたことに喜び、ますます通学や勉強への意欲が高まった姿を見せてくれています。

4) ザビエル学校の奨学生

JSCはイエズス会が2016年にシソポンに設立した幼小中高一貫校「ザビエルスクール」に、勤勉だが貧しかったり親が障がいを持つなどの困難を抱える子どもたちを奨学生として送り出す支援をしています。

かんぼれんも一部の奨学生の生活支援をしました。その生徒たちは2022年に高校卒業試験に合格し、今は地域の大学やプノンペンの大学に進学しています。

かつて途上国と言われたカンボジアも経済発展が伝えられています。貧富の格差は拡がっているように思えます。

ここで紹介したような、通学に必要な自転車や文具、洋服や制服を新たに買うこともできない貧しさが今でも存在しており、生活のために家族が隣国のタイに出稼ぎに出なければならない状況もあるのです。

また、教育支援に共通して言えることは、支援そのものにとどまらず、他人から応援されている、気にかけてくれる人がいるということそのものが、生きること、頑張ることの意欲を高めるのだということです。

ひとつひとつは少額の支援でも、教育の場合はその子どもたちの将来がそれにより大きく変わる可能性を秘めていることに、私たちも大きな希望を感じさせてもらっています。

2024年12月ニュースレター第42号より

車椅子支援

車椅子、というとどんなイメージをお持ちだろうか。

パラリンピックでの大活躍、あるいは高齢者施設で職員に押してもらって移動する快適な椅子、というのが私たちの知る車椅子だろう。

カンボジアの支援先でよく見かけるのはもっと素朴なものだ。自転車のメカを土台にし、座席や足台は木製が多い。自力での移動が前提なので、ペダルの代わりに手で車輪を回す。道路や家の事情に合わせた使いやすさを第一に考えられている。もちろん安価なことが大事だ。

車椅子のユーザーというと、か弱い障がい者というイメージを抱きがちだが、ここに写っている人たちを見ても、皆たくましい。

カンボジアの家は雨季に備えて高床式である。筋力がないと自分の体を持ち上げて、家の階段を上がり、部屋に入ることもできない。

日本でもカンボジアでも、車椅子で社会生活を営むためには身体の残された機能をフル活用することが必要だ。

20年前、最初にカンボジアに行った時、障がい者たちのための教育・授産施設である鳩センターを訪問した。全国から障がいを負った人たちが集まり、共同生活を送りながら自立のための職業訓練を受けていた。

そこに車椅子部門もあり、二輪、三輪の車椅子の製造にあたっていた。全国の障がい者支援NGOからの注文を受け、健常者と障がい者が協力して製品を作り、出荷することで採算が成り立っていたと思われ、この部門だけが会社組織になっていると説明を受けた。それがメコン・ホイールチェアだった。

それから20年がたち、鳩センターは政府に召し上げられてしまった。

今年のツアーでプノンペンのJSC本部で神父たちの話を聞くことができた。

メコン・ホイールチェアは現在も操業中であること、しかし生産者も利用者も高齢化が進み、事業としては先細りの感があることがわかった。

現在の利用者の便宜を図るためにも事業の継続が求められ、カンボジアとオーストラリアの政府間で協定を結び、ひとまず存続は保証された形である。

私たちはシソポンのスタッフが車椅子プロジェクトの仕事で州内外を巡回して個々の利用者に応えていることを知っているので、この事業の存続を願っている。

当初は地雷被害者のために提供された車椅子。

しかし近年は、地雷掃討の徹底もあって、たしかに、車椅子のニーズは交通事故で障がいを負った人やポリオの後遺症に悩む人に移ってきていると聞く。

ところが、現に今年のツアーで、2023年に地雷で足をなくした被害者に会う機会があり、突然の災難に見舞われた人の経済的、精神的なダメージの大きさを実感した。

車椅子はスタッフが利用者の家庭におもむき、メンテナンスまで担当してくれるので、その人に一番合ったサービスが受けられる。

一人一人、体格、障がいの部位、体力などに違いがあるので、車椅子の装着にも細かい点まで微調整がかかせない。それと共に社会復帰までスタッフが寄り添う姿は、私たちの心にも温かいものを運んでくれる。

車椅子でも生き生きと社会に貢献している地雷被害者のチャンナレットさんの笑顔は、全ての人に希望を与えていると思いませんか。

2024年12月ニュースレター第42号より

Light of Mercy Home 子どもの家

2011年からは、プノンペンにある障がいのある子どもの家へも支援(毎年$1,000)を始めました。

子どもの家は視覚障がい、聴覚障がいをはじめ、何らかの障がいがあり、何らかの理由で自宅を離れた子どもたちが暮らす施設です。

障がいの種類によって各学校に通学する、交通費や教育費に充てられています。

毎年スタディツアーで訪れると、子どもたちが日ごろ練習をしているダンスや音楽の演奏などで大歓迎してくれます。

4年振りにプノンペンのLMHを訪ねた。子ども達が伝統楽器を演奏して、笑顔で私達を迎えてくれた。責任者がカンボジア人のシスター アン マリ(写真一番左)に交代していた。

そして、映像を学ぶ子どもが制作したビデオで、LMHの活動を紹介してくれた。

このように、子ども達が特性を活かし、将来、自立して生活できるように、通う学校を含め具体的な配慮をしているようだった。

子ども達は看護師、IT、盲学校教師、美容師、マッサージ師…を目指していると、元気に教えてくれた。また、週末には卒業生達が手話などを教えに来ていて、卒業してからも助け合いは続いている。

その後、円卓を囲み昼食をした。朝から子ども達が調理し、チキン、スパゲティ、サラダ等、心尽くしの料理はどれも美味しかった。

コロナ禍にはLMHの子ども達も感染し、シスターは政府の療養施設に連れて行った。

しかし、そこの劣悪状況を目にしたら、目や耳の不自由な子を置いてくることができず、自分で面倒みると決心して連れ帰り、必死に看病したそうだ。幸い皆回復した。

集団生活の中、奇跡だ!

また、後日に訪ねたシェムリアップのJSCで、十数年前にLMHにいた卒業生に会った。

子どもの時、話すのが困難だったが訓練して話せるようになっていて、そこで働いていた。

彼は私たちを覚えていて声を掛けてくれ、当時のLMHの様子を懐かしく思い出して話し、再会を喜び合った。JSCが国内で人材連携しているのにも感動し、今も繋がっていてとても嬉しかった。

2024年6月ニュースレター第41号より

子どもの家について、詳しくは2011年支援報告、2021年支援報告へ↓

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2004年~2023年の支援報告や報告会動画もぜひご覧ください!

かんぼれんを支えてくださる皆様のおかげ20年間シソポンの人たち、子どもたちへの支援ができ、心より感謝申し上げます。

今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。